Francesco De Gregori a “Una Marina di Libri”: «La commozione unisce le anime delle persone più delle parole».

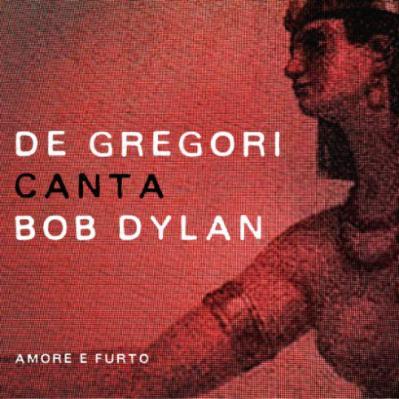

«Questo libro coglie un momento di cambiamento. Continuo ad osservarmi, a muovermi. Non mi piace stare fermo». 65 anni compiuti da poco e 40 anni di successi alle spalle – da “Titanic” a “La leva calcistica della classe ‘68”, da “Alice” a “Rimmel” e “Prendere e lasciare” – il cantautore romano Francesco De Gregori si racconta a viso aperto in “A passo d’uomo” (Laterza editore), dialogando con il giornalista Antonio Gnoli. Un libro intenso, che spazia dalla memoria familiare – Francesco venne chiamato così in memoria dello zio, partigiano vicecomandante della brigata Osoppo, ucciso a Porzûs nel 1945 – dagli anni al Folkstudio al ruolo dell’artista nella nostra società, dal rapporto con la politica a quello con l’America, ricco di suggestioni che hanno avuto un picco nella fascinazione, umana e artistica, del cantautore Bob Dylan. Un cammino provocatorio, un’operazione di disvelamento che giunge a sino al più recente album, il ventunesimo, “De Gregori canta Dylan. Amore e furto”, in cui traduce e interpreta undici brani del musicista nato a Duluth, nel maggio del ’41.

«Questo libro coglie un momento di cambiamento. Continuo ad osservarmi, a muovermi. Non mi piace stare fermo». 65 anni compiuti da poco e 40 anni di successi alle spalle – da “Titanic” a “La leva calcistica della classe ‘68”, da “Alice” a “Rimmel” e “Prendere e lasciare” – il cantautore romano Francesco De Gregori si racconta a viso aperto in “A passo d’uomo” (Laterza editore), dialogando con il giornalista Antonio Gnoli. Un libro intenso, che spazia dalla memoria familiare – Francesco venne chiamato così in memoria dello zio, partigiano vicecomandante della brigata Osoppo, ucciso a Porzûs nel 1945 – dagli anni al Folkstudio al ruolo dell’artista nella nostra società, dal rapporto con la politica a quello con l’America, ricco di suggestioni che hanno avuto un picco nella fascinazione, umana e artistica, del cantautore Bob Dylan. Un cammino provocatorio, un’operazione di disvelamento che giunge a sino al più recente album, il ventunesimo, “De Gregori canta Dylan. Amore e furto”, in cui traduce e interpreta undici brani del musicista nato a Duluth, nel maggio del ’41.

Il suo reading con Antonio Gnoli ad “Una Marina di Libri” è stato uno degli eventi certamente più attesi della kermesse palermitana. C’è un aneddoto che la lega alla Sicilia?

«Sono tantissimi e sono tutti felici. Le isole Eolie sono nel mio cuore. Ho un amico che mi ospita spesso a Salina con incursioni a Filicudi. Mi tornano in mente bei ricordi legati alle vacanze, al gusto, all’intelligenza e alla sicilianità più intensa».

Le canzoni possono nascere anche così, cullati dal mare?

«Beh, non è certo una controindicazione stare in un bel posto».

Com’è nato “A passo d’uomo”? Sembra davvero un confronto alla pari, un dialogo fra amici.

Com’è nato “A passo d’uomo”? Sembra davvero un confronto alla pari, un dialogo fra amici.

«Da qualche tempo avevo ricevuto delle richieste per scrivere un libro-intervista ricco di aneddoti. Ho voluto che fosse Antonio Gnoli ad affiancarmi, perché mi piace il suo modo di scrivere e sono un lettore della sua rubrica domenicale su Repubblica, Straparlando. Ma è stata una scelta al buio, lo ammetto, perché non lo conoscevo di persona. Lavorando fianco a fianco è nata un’intesa, una stima reciproca e oggi possiamo davvero definirci due amiconi.

Come reagisce quando le persone che la conoscono le dicono: “Francesco, non mi aspettavo che fossi così”?

«È una cosa positiva. Se fossi venuto fuori esattamente come le persone si aspettavano, questo libro non sarebbe servito a niente. Credo sia normale che attorno ad un uomo di spettacolo nascano delle curiosità legittime. Per lungo tempo mi sono difeso, mi sono trincerato, anche giustamente dinnanzi ad alcuni eccessi. Ma oggi, vuoi per l’avanzare dell’età, vuoi per la piacevolezza del chiacchierare con Antonio Gnoli, mi sono scongelato».

Questo libro è pieno di curiosità, di libri citati. Emerge e ritorna più volte la sua passione per Kafka che definisce in modo spiazzante…

«Sì, Kafka mi trasmette un senso di tranquillità. Forse è paradossale ma ciascuno assorbe i libri a suo modo. Pensate all’apertura de “Il Castello”, con il protagonista che si muove solitario in una dimensione onirica, silenziosa. Credo che alcune stanze della letteratura di Kafka si possano accostare alle favole ed io rivendico il diritto di ogni lettore di trovare nei libri ciò che sta cercando».

Scrive, “prima pensavo di essere Bob Dylan. Poi ho scoperto di non esserlo”. È stata anche una liberazione?

Scrive, “prima pensavo di essere Bob Dylan. Poi ho scoperto di non esserlo”. È stata anche una liberazione?

«È un momento di grande sincerità nel libro. Sa, non è facile ammettere, dopo quarant’anni di carriera, che per un certo periodo pensavo di poter essere come Dylan. Ma è vero. Dylan è stato un modello, una fascinazione artistica, comportamentale, estetica persino. Riconoscerlo fa parte di un processo di emancipazione dalla sua figura e nel momento in cui lo affermi, non è più vero. Sei già libero».

Che esperienza è stata tradurre le canzoni di Dylan per l’album “Amore e furto”?

«Amando molto le sue canzoni, è stato divertente avere la possibilità di tradurle. In un bel saggio intitolato “Tradurre è un bacio”, Nicola Gardini, che ha già tradotto grandi poeti fra cui Emily Dickinson, teorizza che la traduzione letteraria non abbia delle regole assolute ed esista solo l’approccio sentimentale con il testo. Ecco, credo che la traduzione sia un atto passionale, d’amore. Ma tradurre è anche fatica. Arriva sempre il momento in cui devi decidere se e quanto sei stato fedele con l’originale. E nel mio caso specifico c’è stato uno scalino in più visto che alla traduzione letteraria è subentrata quella vocale, passando dal suono inglese a quello italiano nel momento in cui le interpreto».

Dopo quarant’anni di successi e concerti in giro per l’Italia, com’è il suo rapporto con il pubblico?

«Dolcissimo. Un rapporto di gratitudine da parte mia, del resto se il pubblico non mi fosse stato vicino oggi sarei altrove. Magari sarei a Lipari, chissà. Non ho mai smesso di rispettare il pubblico, cercando di non farmi condizionare e sarebbe ipocrita non ammettere che ancora oggi ho un po’ paura del palcoscenico, una sorta di tensione emotiva che rischia di travalicare nell’inquietudine. Credo sia un buon segno».

In Italia i cantanti sono considerati come meri intrattenitori. Che ne pensa?

«Mi infastidisce. Perché lo stato non finanzia la musica leggera ma sostiene l’opera lirica, il teatro e il cinema? I cantanti famosi possono fare da soli ma molti artisti non riescono a muovere i primi passi perché non hanno né mezzi, né aiuti. C’è una supponenza dell’industria culturale e dei recensori nei confronti della nobiltà della canzone. Eppure in Italia abbiamo avuto De André, Battisti, Modugno…»

Dovremmo studiare i testi dei cantautori a scuola?

Dovremmo studiare i testi dei cantautori a scuola?

«Già accade ma non è questo il punto. Credo piuttosto che nel panorama culturale la canzone possa avere la stessa dirompenza di un film. “La Grande Bellezza” di Sorrentino e “Povera Patria” di Battiato hanno lo stesso peso culturale».

Lei continua a mettersi in discussione?

«Certamente. Non mi do mai per scontato. Questo libro fotografa un momento di cambiamento. Continuo ad osservarmi, a muovermi. Non mi piace stare fermo».

“In fondo – scrive – la vita è questa, cercare la luna. E cercare altre persone che sanno guardarla e commuoversi”.

«La commozione unisce le anime delle persone più delle parole».

FRANCESCO MUSOLINO®

Fonte: Gazzetta del Sud, 12 giugno 2016

Pubblicato il 2016/06/13, in Interviste con tag a passo d'uomo, amore e furto, battiato, bob dylan, commozione, de andré, de gregori, eolie, folkstudio, gnoli, italia, laterza, luna, palermo, sicilia, una marina di libri. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

Lascia un commento

Comments 0